実写映画版『バービー』公開

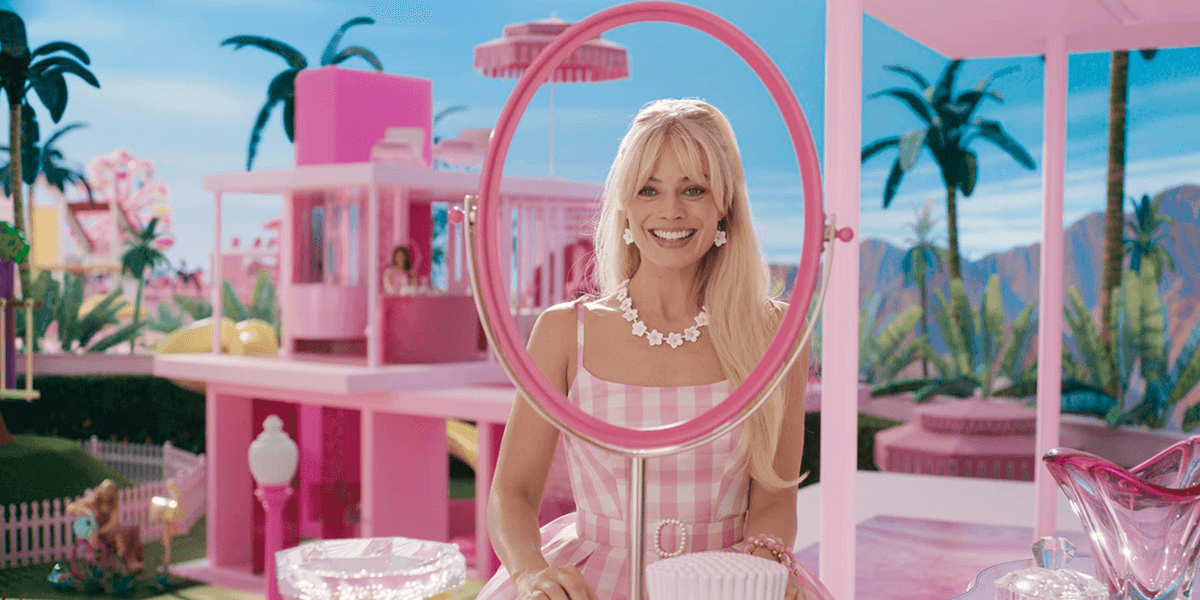

世界的に有名な人形のバービーを実写映画化した『バービー』が2023年8月11日(金・祝) よりいよいよ日本でも公開。DC映画でのハーレイ・クイン役などで知られるマーゴット・ロビーが主演と製作を務めた本作は、映画『レディ・バード』(2017)、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019) で知られるグレタ・ガーウィグが監督を務めるとあって大きな注目を集めている。

米国では、『バービー』は女性監督作品としては史上最高となるオープニング興収8億2,180万ドルを記録。ワーナー映画史上最速で興行収入10億ドルを突破するなど大ヒットを記録している。一方で、米国で同日公開されたクリストファー・ノーラン監督による“原爆の父”を描いた映画『オッペンハイマー』と共同で広報する「バーベンハイマー」キャンペーンは批判を集めた。

SNSユーザーが原爆やキノコ雲とバービーを掛け合わせた画像を投稿し、『バービー』公式が好意的な返信を行ったことから、日本のユーザーから強い批判を浴びた。ワーナー・ブラザースジャパンも遺憾の意を表明すると、日本公開の10日前に米ワーナー公式が謝罪、問題の投稿を削除した。ジャパンプレミアで来日したグレタ・ガーウィグ監督は、ワーナーの謝罪を「非常に重要なこと」とし、事態を軽視していないことを表明した。

曰くつきの日本公開となってしまった実写映画版『バービー』。今回は、そのラストに込められたメッセージとバービー&ケンの決断について解説していきたい。なお、以下の内容にはネタバレを含むため、必ず劇場で鑑賞してから読んでいただきたい。

以下の内容は、映画『バービー』の内容に関するネタバレを含みます。

実写映画版『バービー』ネタバレ解説&感想

死について考えたバービー

映画『バービー』でマーゴット・ロビー演じるバービーが住むのは、理想郷のバービーランド。どんな女性でも“バービー”として輝けるこの場所で異変が生じたのは、バービーが死について考えたことがきっかけだった。空想の世界であるバービーランドには死は存在しない。バービーは自身とケンに生殖器がないことにも触れている。

冒頭のシーンでは、『2001年宇宙の旅』(1968) のオマージュを用いながら、バービー人形の登場以前には女の子たちは赤ちゃんの人形で遊ぶしかなかったことが指摘される。“母になるための準備”と言わんばかりに赤ちゃんの人形で遊ばされてきた女の子たちの前に、憧れを抱けるようなバービー人形が登場するのだ。

そうした経緯は、現実世界における女性の解放につながったとバービーは自負しているし、もちろんそうした側面も実際にはあったのだろう。一方で、バービーは人が生まれて老い、そして死ぬという人間的な営みを脱色してしまったようにも思える。ゆえに、Z世代のサーシャはバービーに興味を示さない。むしろ、フェミニズムを50年遅らせたと辛辣な言葉を投げかけるのだ。

そのバービーが“死”という、人形にはない、全ての人間の結末について考え始めたことで、バービーは“完璧さ”を失い、人間的な苦しみを抱えるようになっていく。

無気力を乗り越える“言語化”

この問題を解決するべく、バービーは現実の世界へとやってくるが、現実はバービーランドとは真逆で、バービーはキャットコール(道ゆく女性に性的な言葉や侮蔑の言葉を投げかけること)を受けるし、要職についているのは男性ばかり。女性の大統領は誕生しておらず、バービーを販売するマテル社の役員には男性しかいない。

マテル社のCEOたちが主体性を持ち始めたバービーを箱に押し戻そうとするが、それを助けたのはかつてのバービーの持ち主で、サーシャの母であるグロリアだった。バービーが死について考えるようになった直接の原因は、仕事も母親業もうまくいかなかったグロリアが、自分を重ね合わせられる“憂鬱なバービー”や“セルライトのあるバービー”を空想し、描き出したことだった。

バービーはグロリアとサーシャと共にバービーランドへ帰るが、そこでは現実世界で“男社会(patriarchy=家父長制社会)に魅了されたケンが男社会の“ケンダム”を築こうとしていた。リーダー格のバービーたちも何も考えずに男たちに追従しておくだけの男社会に魅力を感じ、洗脳されてしまう。

茫然自失となったバービーとバービーランドの危機に立ち上がったのはグロリアとサーシャだった。グロリアは現実社会の女性がいかに理不尽な目に遭っているかを言い連ねる。痩せてなくてもダメで、痩せすぎてもダメで、輝いていないとダメで、目立ちすぎてもダメで——。女性というだけで何をしても批判の対象になる現実をただただ言語化していくのだ。そして、バービーたちの洗脳を解く鍵は、この“言語化”にあった。

ディズニーの実写映画版『リトル・マーメイド』(2023) では、アリエルが声を取り戻すことがテーマの一つとして描かれた。自分の考えや思い、不満を言葉にすることによって道は開ける。『バービー』では、自分で思いを言語化できなくても、他の誰かが言語化した言葉を聞いてエンパワメントされるという点が特徴的だ。

ちなみにバービーの一人の洗脳が解かれるシーンでは、『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』(2021) を観ていた気分と話すジョークが挟まれている。ワーナーが2021年に公開したスナイダーカットは4時間以上に及ぶ大作。余談だが、同作のあるシーンでは、マーゴット・ロビー演じるハーレイ・クインは死んだことになっている。

ケンの苦悩

映画『バービー』のクライマックスは、これまでバービーの付属品として扱われてきたケンがヴィランになるという展開だった。劇中序盤のケンの軽んじられ方は、現実において男性によるホモソーシャルな社会で排除される女性の立場を裏返したもののように思える。よしながふみの『大奥』(2004-2021) に代表されるような、いわゆる“男女逆転もの”を取り入れた演出だ。

ケンは一人の人間(人形)として扱ってもらえず、現実社会で“男性”という自らの属性に希望を見出す。実際にはMBAの学位や博士号、さまざまな資格を持っていなければ評価されることはないのだが、“男性は偉い”という幻想を自分の拠り所にするのだ。

『ラ・ラ・ランド』(2016) で知られるライアン・ゴズリングが歌う「I’m Just Ken」のシーンでは、MCU映画『シャン・チー テン・リングスの伝説』(2021) で主演を務めたシム・リウと、MCUドラマ『シークレット・インベージョン』(2023) でヴィランのグラヴィク役を演じたキングズリー・ベン=アディルとのダンスが見どころだ。

しかし、そうしてケンたちを競わせている間にバービーたちはバービーランドの憲法を取り戻し、ケンもまた戦意を喪失。バービーの付属品であるケンは、アイデンティティ・クライシス(自分が何者か分からなくなること)を起こしており、唯一すがることができたのが“男性であること”だった。これはナショナリズムなども同じで、コミュニティに所属している感覚や他者からの承認が得られないときに、“日本人であること”など、自分の属性自体に幻想を抱いて価値を見出すことはできるが、それは本当の解決にはならない。

バービーは、ケンはただケンであるだけでいいと伝えるが、これは物語の中盤でマテル社に登場したバービー人形の生みの親、ルース・ハンドラーから言われたことに影響を受けたものだ。ルースはバービーに、ありのままで美しいと伝えていた。バービーは生みの親であるルースからの言葉をケンに伝え、ケンはようやく前を向くことになる。

この展開は、ベル・フックスの『フェミニズムはみんなのもの』の思想に通じるものがある。本作では、トランス女性の俳優であるハリ・ネフが医者のバービーを演じ、フェミニストでありセクシュアルマイノリティのコミュニティから大きな支持を集めるデュア・リパがマーメイドバービーとして登場し、デュア・リパの曲である「Dance The Night」が流れる。『バービー』には、フェミニズムはより多くの人を救うというメッセージが込められているように思える。

ラストの意味は?

注目は『バービー』の“結末”だ。物語には結末が用意されている。グロリアは、“普通の”バービーを販売することをマテル社に提案。憂鬱になり、セルライトもできる人間的なバービーが求められていることを主張する。

一方で、結末が用意されていないバービーは、ルース・ハンドラーとの対話を経て人間になることを決意する。人間の感情に触れたバービーは、ステレオタイプなバービーであることをやめ、新しい人生を歩むことを求めるようになるのだ。

ここで再登場するルース・ハンドラーは、劇中で語られた通り2002年に亡くなった亡霊だ。バービー人形を開発したルース・ハンドラーはかつてマテル社の社長だったが、粉飾決算で告訴され、有罪判決を受けている。ルース・ハンドラーは決して清廉潔白なロールモデルではない。だが、だからこそバービーが“完璧さ”を捨てて人間として生きるまでのガイド役を務めることができる。

ルース・ハンドラーは、バービーが自分の道を選ぶのに親の許可はいらないと言い、母たちがそこに立っていることで、娘たちがどれだけ遠くまで来たかを知ることができると話す。バービーはその時代のフェミニズムの形を示す存在であり、サーシャのような新しい世代の“娘”たちはバービーの存在を通して新しい時代のフェミニズムを再認識することができる。

そしてルース・ハンドラーは、事実を見せずに背中を押すことはできないと言い、バービーにさまざまな女性たちの生を見る。ここには若い頃のマーゴット・ロビーの映像も含まれている。おそらくバービーは、映画の中盤でベンチに座って自然を感じ、隣に座る年配の女性を見て「美しい」と感じた時から人間として生きたいと思い始めたのだろう。そして、バービーはついに人間になる。

ラストシーンでは、グロリアとサーシャ、グロリアの夫は、新しい人生を歩み出すバービーを車で送り届ける。ちなみにグロリアの夫を演じたライアン・ピアーズ・ウィリアムズはグロリアを演じたアメリカ・フェレーラの本当の夫である。グロリアの夫はDuolingoで覚えたスペイン語を話している。「やればできる」という意味の「Si se puede」とも言っているが、これはアメリカ・フェレーラが出演した映画『Gotta Kick It Up!』(2002) のスペイン語版のタイトルだ。

そして、人間になったバービーはバーバラ・ハンドラーを名乗る。これはバービーという名前の元ネタとなったルース・ハンドラーの実の娘の名前だ。そしてバービーは婦人科を受診したいとビルの受付に告げる。生殖器がないと話していたバービーが人間になり、自分自身の現実的な問題に向き合うことから人生を始めるところで、映画『バービー』は幕を閉じる。

バーベンハイマーと『バービー』、企業とクリエイター

このように、映画『バービー』という作品は、白人女性のバービーを主人公にしながらも、より多くの人に手を差し伸べようとしていた。いわゆる“ホワイト・フェミニズム”と呼ばれる、女性の中でマジョリティである人々の理論と、そうでない人々の立場に丁寧に向き合う物語だったように思える。一方で、『バービー』に泥を塗ったのが、冒頭で触れた「バーベンハイマー」だった。

ワーナー・ブラザースの広報が、『バービー』を通して被爆者の人々の気持ちを踏み躙るアクションを取ったことは残念だった。これに対してグレタ・ガーウィグ監督がワーナーの謝罪を「重要」と言ったことからも分かるが、映画のクリエイターたちと『バービー』に関わる会社の間には認識に大きな違いがあるように思える。

それは、『バービー』でもグレタ・ガーウィグ監督が皮肉を込めて指摘した事実でもある。劇中でもマテル社のCEOは、結局のところ商品が売れるかどうかで物事を判断している。本作ではコメディアンのウィル・フェレルがCEOを演じているから可笑しく感じるが、実際のマテル社のCEOも商業主義を隠そうとしていない。

主演で製作も務めるマーゴット・ロビーは、6月に米Timeに続編制作について語った際に、第一作目を作りながら続編について考えることに対して否定的な態度を示していた。映画人として作品優先のスタンスを示す対応だが、そんなマーゴット・ロビーの声はどこ吹く風で、マテル社CEOのイノン・クライツは「バービー」を新たなシリーズに発展させたいとしている。

インディー映画出身のグレタ・ガーウィグ監督は、そもそもが資本主義的な性格を持つバービー人形の実写化を自身の作品として成り立たせるための方法を模索したと話している。クリエイターたちが追い求める“理想”も、企業にとっては金稼ぎの道具。映画『バービー』では、結局企業が抱える問題に解決策が提示されることはなかった。それは続編で、ということになるのだろうか。それとも、企業の思惑通りにさせないことによって達成されるのだろうか。

映画『バービー』は2023年8月11日(金・祝)より全国の劇場で公開。

『バービー』のサントラ『バービー・ザ・アルバム』は発売中。

実写版『バービー』続編についての情報はこちらの記事で。

『バービー』続編について公開から半年後にマーゴット・ロビーが語った内容はこちらから。