先行公開日:2022.2.26 一般公開日:2022.4.2

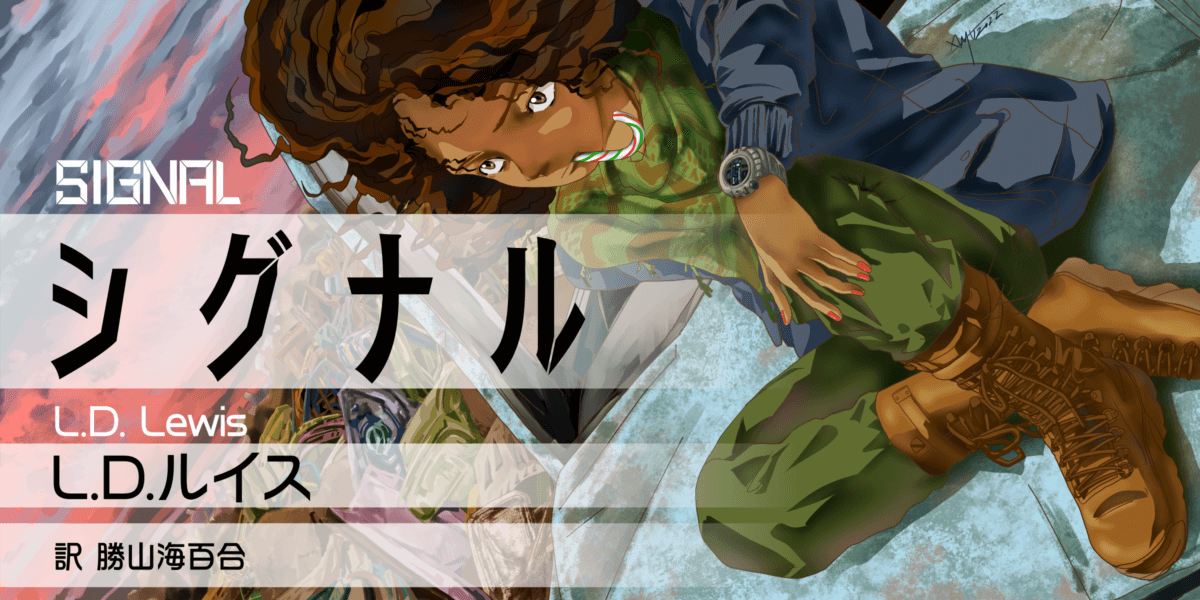

L.D.ルイス「シグナル」

原題:Signal

翻訳:勝山海百合

4,890字

喫煙禁止が言い渡された。なぜならば、巨獣は二キロ離れたちっさい葉巻の明りも見逃さないので、火を点けたら最後、たちまちヤツの背中の棘が打ちこまれ、おまえは頭の後ろに開いたばかりの穴から煙を吸うことになるからだ。

らしい。とにかく聞いた話では。

シグナルはそれが嘘だと信じている――巨獣をより邪悪に見せ、その暴力の性質を見極めさせないための方便だ。彼女は薄荷味のキャンディ棒の真っすぐなほうをくわえて砂浜で待っている。キャンディは大昔のクリスマスのように硬い。人々は大陸からあらかた姿を消し、ゴミと伝統の残骸は海岸に沿って燻るか山となり、使えるものは内陸の残されたコロニーにかき集められている。キャンディは、今はもう死んだか逃げたかした家族の、ホリデーシーズンの飾りの埃をかぶった容器から回収した。見つけられたのは巨獣のおかげだ。

七十二時間シフトに入って五十時間め、彼女は岩や金属の残骸に載せた古い車のボンネットに腰かけていた。波間に斜めにつき出た古いエクソンの給油所看板で潮の高さを測っていると、きつく巻いた髪の束が顔をぴしりと叩く。Eひとつだけなら安全、二番目のXが見えたら問題が発生しつつあるということだ。

夕暮れの空は曇り、茶色っぽい灰色の海はいつものように波打っていた。実際、何週間も変わったことは起きなかった。それでも、神の如き巨獣が死んだとか、人間を気にかけなくなったと考えるべきではないことはわかっていた。巨獣は戻ってくる、おそらくは気まぐれに、人間の遺したものを終わらせるために。シグナルと彼女のおんぼろ戦闘メカは、大陸の端に配備され、残されたコロニーに警告を発しながら戦うか死ぬかする歩哨の一組だった。彼らはホタルと呼ばれていた。

キュート。

彼らの中に十七歳を超える者はいなかった。

シグナルの時計が手首で振動した。彼女の褐色の腕の五‐二ドミノ牌、葉巻の火による火傷痕を掠めて袖をまくり上げ、小さなディスプレイをちらりと見る。チェックインの時間だ。

息を吐いてキャンディを噛み砕くと、柔らかい破片が歯にこびりついてすぐに後悔する。次々と番号順に、他の三組のホタルたちがタップしてアラームを解除する。声に出したら巨人に聞かれるかもしれないからだ。エコー:異常なし。ブライト:異常なし。リバー:異常なし……

四番目のホタル、シグナルはなにもタップしなかった。北の森の鳥たちは警戒するように、密やかになにかを告げる声を上げながら空に飛び出していく。彼女は波間に姿を現した看板の二番目のXとOを見つめた。巨獣が海のどこかで立ち上がり、それが占めていた空間を埋めようと水が急く。大気が周囲で震え、湧き上がる蒸気が水平線を霞ませる。それは陸に忍び寄る怪物の姿を隠せるだけの厚さの乳白色の霧堤となって押し寄せる。

彼女が戦いに加わったとき、コロニーは十二残っていた。一つまた一つ、巨獣が見つけて破壊したので、過去数年で半分に減った。コロニーは母親のいない卵の群のように大陸に散らばっており、どれも絶望の中、無慈悲な人々に指揮されていたので、人類を存続させる気になるのは難しい。一番近くのコロニーで指揮を執っているのはチーフ・ベックフォード――ヒゲもじゃで年かさの白人で、灰色の髪と軍人あがりの肉体、饐えた葉巻のようなにおいがする――で、西に十五キロ内陸にいる。すべてが始まったとき、誰かが人類を救うために子どもたちを使うことにし、子どもたちはそのために育てられることになった。兵士が小さければメカも小さく、資源を節約できる。子どもたちを操縦士に訓練して死なせるほうが、エンジニアとして育成するより時間とエネルギーの無駄が少なくて済むからだ。どういうわけか、子どもたちの命は価値のあるものとされていなかった。ときには、訓練の名の下にささやかな虐待が加えられた。

シグナルの七つの火傷は、巨獣と七回交戦したものの、それを殺さずに生還したことを表している。ベックフォードは犠牲と目的達成についての教訓を与えることに熱心だったので、シグナルが最初にコロニーに生還したとき、彼女に火を押しつけた。ホタルたちは、年を重ねて彼に我慢できなくなって反乱を起こす前に死ぬことが本当の教訓だと知っていた。けれども彼女は、いつか役に立つかもしれないという漠然とした思いから、戦闘から帰還するたびにコロニーで見つけていた薄荷草を収穫していた。薄荷草の使い道はくすねた本で知っていた。ミントティーやチンキ、キャンディ棒を作ることができるのだ。巨獣と遭遇したときは、よく観察し、その習性――小鳥のさえずりのどれが巨獣を鎮静化させ、なにが巨獣を凶暴にするのかを学んだ。巨獣と交信して、火傷の痛みが報われるように。

彼女はツートーン・ホイッスルを鳴らして戦闘メカを起動した。メカの輝く目が濃くなってゆく霧を裂き、海の咆哮や彼女のウィンドブレーカーに血の染みをつける波飛沫に負けじと、フレームが金属質の唸りを上げる。

メカは瓦礫の中に座っていても高さは四メートル、軍標準規格の緑の塗装のほとんどが退色するか剥げている。彼女は誰かが「サンデイ・ファンデイ」と名付けたコーラルオレンジのポリッシュを塗った爪で、4とスプレーされた左胸のプレートを調べた。

彼女のヘッドセットがバリバリと音を上げると、チーフ・ベックフォードの興奮しがちな声が飛び込んできた。「くそ忌々しい、シグナル、報告しろ。異常なしか、どうだ?」

「異常あり」彼女はつぶやき、ブーツの下で砂が震えた。「潮が引いています」

「交戦するのか?」

「まだ見えません」彼女はメカの内部の操縦席によじ登り、周囲の壁が閉じると息をついた。ベックフォードは何キロメートルも離れていたが、彼の声はすぐそばにいるかのようで、その手で彼女の喉を押さえ、頭を手近な壁に打ちつけ、彼女が生まれた理由と失敗を思い知らせようとしているように彼女を怯えさせた。

「失望させるな」彼は言った。

シグナルは武器のチェックのために一瞬動きを止め、大胆に嘲笑った。

「させたらどうするつもり?」

「おまえなにを――」

彼が無礼を咎めるまえにヘッドセットのスイッチを切る。彼女は満足していたものの、手は震えが止まらなかった。

これはアドレナリン、と彼女は自分に言い聞かせる。恐怖なんかじゃない。

半透明のディスプレイをメンテナンスコードが流れ、ビープ音がいくつか鳴ってシステムチェックが終わった。彼女はグリップを確かめ、メカの指を折り曲げ、膝を曲げ、胴体を回して周囲を見渡した。彼女は自分の体のようにメカのことをよく知っていたし、自らの体のように滑らかに動かせた。

01::チーフはあんたが通信を切ったことに怒ってる■

ホタルチームのリーダー、エコーだった。ベックフォードは指揮が必要な若い兵士のために、彼女を後方に留めていた。巨獣がそこまで接近しないようにするのがシグナルたち歩哨の役割だった。

エコーの火傷痕は二つきりだ。

「うーん、まあ、ヤツを怒らせる心配をするのは今日で最後だから」とシグナルは言い、言葉がディスプレイに表示されるのを目視。

01::(笑)■

01::おっしゃるとおり■

「総員配置についた?」

01::イエスひよっこたちは後退させた■

「補給品は?」

01::運べるものならなんでも■

「了解」シグナルの両手はまだ震えていた。

薄荷濃縮液の容器を、緑の救難信号煙のための排気口に据え付ける。彼女は化学戦に関する本から濃縮液を作る方法を学んだ。それはホタルたちが読むことを推奨されていた本だったので、彼女が読んでいても誰も気にしなかった。

彼女は誰よりも巨獣のことを知り尽くしている。巨獣を鎮められるとは誰も知らなかった。制御できるとは誰も思いもしなかった。それがおとなたちの問題だった。彼らの頑迷固陋は、彼ら全員を破滅させるだろう。彼ら。彼女ではなく。

接近検知センサーが鳴った。水中にある水棲生物の緑の斑点以外に、巨大な輪郭が照らし出され、ディスプレイ上、北に一キロメートルより少し先に表示された。

作戦開始だ。

「わたしの呼び出しを待て」彼女はエコーに告げてから酸素マスクを着けた。ヘッドセットをオンに戻し、ベックフォードになにか言いたいことがあった場合に備えて、新しいチャンネルに切り替えた。

シグナルは立ち上がると、水際から波の中に分け入った。目視では厚く白い波頭しか見えなかったのでディスプレイ表示を頼りに、水上すれすれになるようスラスターを吹かす。今回の緊張はいつもと同じ理由ではない。もし、なにもかもが計画通りに進めば、すべては安全だった。

彼女は巨獣が視界に入る数メートル手前で、その背後につこうと大きく右に機体を傾けた。巨獣は異星人だったのかもしれないが、世界はあまりに早く崩壊してしまったため、そのことを確認しようとした者がいたとしても、明らかになるまえに死んでしまったのだろう。それは召喚されたいにしえの眠れる神だったかもしれない。しかしながら、それを崇拝した者たちも、それを倒そうとした者たちと同じ運命をたどった。二十年の試行錯誤の末、今できる最善のことは、それが海に戻っていくまで、生き残った人々が住んでいる場所から追い払うことだけだとわかった。

巨獣は二本の脚で重々しく動き、海を引きずって陸地に近づいた。重苦しい呻き声は、シグナルの胸に深く、ぞっとするように響いた。岸に上がればもっと軽快に動くことはわかっていた。巨獣は鋸状の歯が無数についた下顎を開くと、到来を知らせる咆哮を上げ、悪臭を伴う濃縮硫化水素ガスを放出した。数日はあたりが自然発火しやすくなる。

両腕は長く、重たげな巨大な拳はそれだけでゴリラが背中を丸めているように見えた。知られている限りでは、灰色で石のような装甲は実際には皮膚だった――その背中に並ぶ羽根つきの棘の厚い外皮を除いては。それらはかつて銀色だった。今は黴と藻類でまだらに緑色になり、フジツボで飾り立てられていた。

彼女は急いで通信機の応答ボタンに細長いヘアピンを押し込んだ。ホタルたち以外のすべての人々にとっては誤動作を表す、長い高音が響いた。ホタルたちにとって、それは行けを意味していた。今だ。

ビープ音が鼓膜を破壊しそうになるまえに、彼女はヘッドセットのスイッチを切り、スピーカーをオンにし、くちびるを湿らせて口笛を吹いた。それは調子はずれで、落ち着きのない朝の鳥がさえずっているようだった。けれどもそれが自分は平和的な存在だと示す方法だと、彼女は学んでいた。

巨獣は行進の途中で動きを止め、彼女の歌う音のほうを黄色い目で凝視した。シグナルはメカの背筋をまっすぐに伸ばし、連続して炸裂するように調整した薄荷容器をひとつ射出した。もしこれで敵対者だと判断されたら、巨獣の背中の棘が飛んで来ることになるが、拳を交えるよりましだ。メカが巨獣の肩に乗ると、巨獣は彼女の歌を認めるかのように大きな鼻孔から熱い空気を吐いて霧をへこませた。シグナルは降機すると、パラコードでメカを棘に固定し、過去数回の交戦時のように倒れないようにした。

ここの空気は薄く、冷たい。シグナルはマスクの上にクーフィーヤ〈日除けや防寒、防塵のために頭や首に巻く布〉を引き上げて凍えないようにし、巨獣の左耳だと知っている孔のすぐ下の、石のような皮膚に優しく手を押し当てた。霧の向こうの世界はなだらかで、広大だった。そこのうちのどこかで、エコーとホタルたちは、兵器にされていたコロニーの子どもたちを山地の安全な場所に率いていき、彼らの命を大事にしなかったおとなたちをすべて置き去りにした。

ベックフォードは、結局のところ、犠牲の重要さを教えることに成功したわけだ。

彼女は巨人が理解できる言語、鳥と本に教わった、彼らが遂行した六回の任務で洗練された旋律を口笛で吹いた。それを聞いた巨獣が北に傾いたので、彼女は落ちないようにしがみついた。

「内陸に十五キロ」彼らは進み始め、シグナルはぼんやりと呟いた。「我々は、だいたいにおいて、やり遂げた」

※「シグナル」は2019年にFireside Magazineに掲載された英語の小説「Signal」を勝山海百合さんが日本語訳した作品です。原文はこちらから読むことができます。

翻訳者プロフィール

短篇集『竜岩石とただならぬ娘』(2008, MF文庫ダ・ヴィンチ) で単著デビュー。『さざなみの国』(2011) で第23回日本ファンタジーノベル大賞を受賞。翻訳を手がけたトシヤ・カメイ「ピーチ・ガール」、D・A・シャオリン・スパイアーズ「虹色恐竜」をKaguya Planetにて公開中。