第三回かぐやSFコンテスト大賞受賞作品

暴力と破滅の運び手「マジック・ボール」

第三回かぐやSFコンテスト大賞受賞作品

暴力と破滅の運び手さんの「マジック・ボール」は、SFメディアVG+ (バゴプラ) が開催した第三回かぐやSFコンテストで大賞に輝いた作品です。同コンテストでは、大賞作品が副賞として英語と中国語へ翻訳されます。

田田による中国語訳版は中国の老舗SFマガジン『科幻世界 2024年4月号 韓国・アジア特集』に掲載されることになりました! 詳細はこちらから。英語版は現在、英語の媒体への掲載を検討しています。

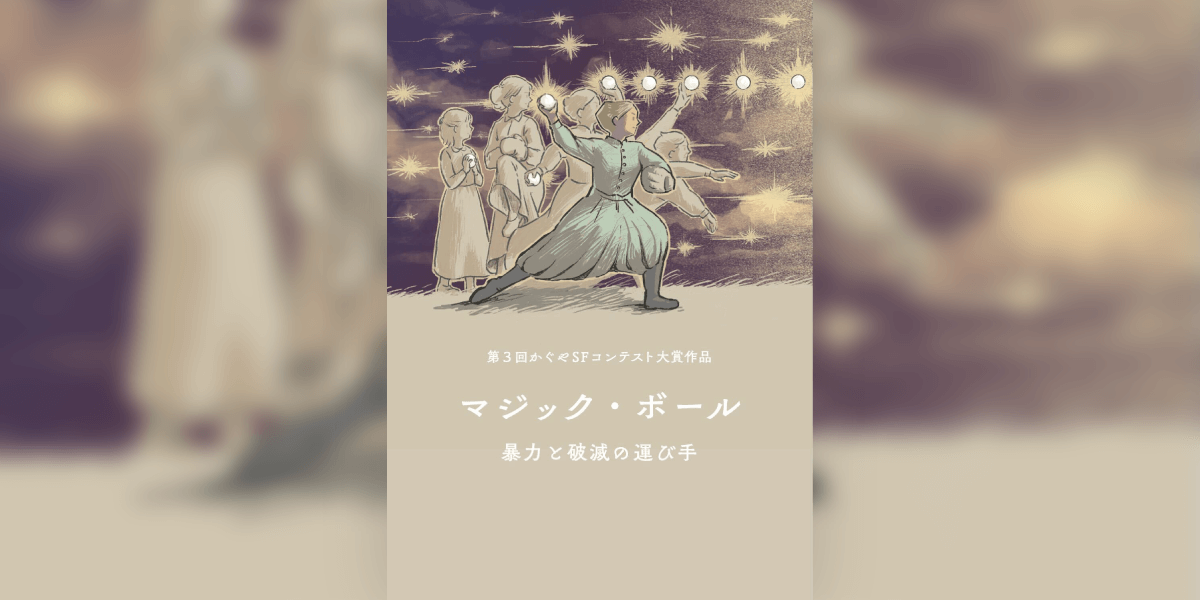

カバーデザイン 谷脇栗太

シスターに連れられて部屋へ入ったとき、本やがらくたを積み上げたベッドの上で本を読むあなたがまるで上級生みたいに見えたから、同じ新入生だと知ったときは本当にびっくりした。

あんただれ、とあなたは本から顔を上げもせずに言った。なんていうの。

終わった、と思った。こんなワニみたいにふてくされたやつと同じ部屋なんて、私の学生生活はおしまいだ。

でも、エリザベス、と答えた途端にあなたはパッと顔を輝かせた。何がなんだかわからずにいるうちにあなたは、私のことはダーシーって呼んで、と一方的に宣告してきた。あなたの本当の名前はサラだったけれど、あなたは私がサラと呼ぶと怒った。

学校がはじまってからの数日間で、第一印象はまったく間違っていなかったことが証明された。

当時のアメリカでは珍しい女子寄宿学校だった。お嬢様然とした子も多かったけれど、ダーシーはそうではなかった。授業やお祈りをしょっちゅうサボり、いたずらは私も舌を巻くほどに悪辣かつ華麗。脱走もお手の物で、窓から庭へ出ていくのを何回見送ったことか。

なんでそんなに外に出たいの、と訊ねたら、ベースボール、と返ってきた。

何それ?

あんた、知らないの? 東部から来たんでしょ?

ダーシーがノートを取り出して、教えてくれた。四つの塁。投手とバッター。守備の人々。

クリケットと何がちがうの。

全然ちがう! ボールの飛距離が比べものにならないよ。

ふうん。

全然興味がなかった。ボールを木の棒で打ってベースを踏む? 全然おもしろそうではなかった。そもそも私は運動があまり好きではない。授業で運動をするのは学校を出たあと、結婚に適した体型を維持するためだ。「女性らしくない」競技は推奨されない。

だけど、ダーシーはベースボールに私を駆りだした。あんたは肩がいいから、と私にピッチャーをやらせたがった。

乗馬場が私たちのフィールドだった。乗馬用のドレスを改造して、トラウザーみたいに着れるようにした。集まった顔ぶれはとびきりの不良ばかり。どうして私が「おいのり部屋」の常連たちと球技に励まねばならないのかと抗議したけれど、ダーシーは取り合わなかった。

最初はひどかった。ホームに立った子たちが口々に疑問を言う。打ったら走ったらいいの? この足で書いた四角いやつ踏まないといけないわけ?

ダーシーはキッチンミトンを構えながら始終吼えていた。

おいこら、逆走すんな!

そんな調子だったけれど、何ゲームかこなすうちにルールが分かってきた。ギャラリーの女の子たちも次第に熱狂して、ボールが飛んだりホームに入るのを阻止されるたびに歓声が上がった。

しかし、ときおり妙なことが起きるようになった。

私が投げた球が消えてしまうのだ。バッターもダーシーもすり抜けて、どこかにいってしまう。

怪奇現象はもうひとつあった。ボールが、教室や食堂なんかに出没するようになった。誰が投げたのか先生が問いただしても、みな心当たりがないのだった。

ある日のこと。ダーシーが私を乗馬場まで連れてきて、妙なことを言ってきた。

昨日、あそこでひとりでミトンを構えてたんだ。

ひとりで? 練習してたの?

イライザ……妙なお願いなんだけどさ、昨日の私に向かってボールを投げると思って、このボールを投げてくれない?

え……?

ダーシーはそれ以上説明をせず、私にボールを手渡してきた。表面にメッセージが書いてある――「女性だってベースボールができる。他のすべてのスポーツと同じように」。

あなたがずっと大事に持ってるやつじゃない。いいの。消えちゃうかもしれないよ?

大丈夫。やってみて。

不安に思いながら投げると、やはりボールは消えた。

ああ、やっぱり!

ボールの消えたあたりを呆然と見ていると、ダーシーが私の肩を叩き、別のボールを見せてきた。受け取ってみれば、寸分たがわぬメッセージが書いてある。

どういうこと?

ミトンに突然入ってきたんだよね、昨日。それで、どうなるかなって。さっきのは元々部屋にあったやつ。

ダーシーが立てた仮説はこうだった。あんたはゲームの最中、お夕飯のメニューとか、明日の宿題のこととか、そんなことばっか考えてる。だから投げた球がその時間と場所に飛んで行くんだよ。

言われてみれば、そのとおりだった。私が考えを巡らした時間や場所にボールが現れる。

とんだマジックね。私たちだけの秘密にしたほうがいいかも。

うん。……でも、なんでそんなことが起きるの?

ダーシーは肩を竦めた。速すぎるんじゃない? 球が。

ベースボールはほどなくして禁止になった。手の皮が硬くなるから、というのがその理由だった。

みんなが抗議運動を準備するなかで、私は学校をやめることになった。母が再婚したからだ。新しいお父さんは私が……女性が教育を受けることに疑問を持っているようだった。

ダーシーは、私に抗う気がないことを知ると猛烈に怒り、口をきいてくれなくなった。でも、最後の日、門を出ようとする私に駆け寄ってきた。

私たちはひと時ハグをした。でも、お互い何を言えばいいのかわからなかった。ダーシーが顔を伏せた。

これ、あげる。

そう言って私に本を押し付けたあと、ダーシーはホームベースに向かうみたいな勢いで走っていった。

馬車の中でひとしきり泣いたあと、私は渡された本を見た――『エリザベス・ベネット、または高慢と偏見』。

読んでみれば、全然あなたはダーシー卿とは似ても似つかなかった。ダーシー卿は校則を破って「おいのり部屋」の常連になったりしないし、野球をしないだろう。あなたは散歩が嫌いだった。あなたは美しい庭園を見れば何かを壊さずにはいられない人だった。

ダーシーとは、引っ越したあとも文通を続けていた。学校から脱走してきた彼女をこっそりかくまったこともあった。結婚の話がまとまりかけたところで、世情が変わった。奴隷制廃止を巡っていくつかの州が連邦から脱退し、内戦が起きたのだ。夫となるべき人は志願して派兵され、新しいお父さんも家に居ないことが増えた。

ある晩のことだった。

窓ガラスがかつん、と鳴った。本から目を上げると、もう一度おなじ音がした。窓を開けて見下ろすと、茂みの中で人が倒れているのが見えた。

執事を呼んだ。カンテラを持って庭に降りると、やはり誰かがうずくまっていた。銃を背負っている。その顔を見て私は息を呑んだ。ダーシーだった。

ポーチまで引きずるように運んでみると、本人の言うとおり腹のあたりが酷く濡れていた。銃痕がある。執事に目をやると、彼は頷いてどこかに行った。

志願したの?

そう。男装して、北にね。

どうして。

さあね。

ダーシーはひどく咳き込んで、血を吐き出した。本人は気付いていないようだった。見えていないのかもしれない。

イライザ、知ってる? 銃があれば男を殺せる。銃剣が付いてたら近くにいたって殺せる。

……なんてこと!

ねえ、聞いてよ。

ダーシーの目に激しい光が宿り、手が私の腕を掴んだ。

それって凄いことだと思わない。道具があれば、あんただって男と対等にやれるんだよ。もっと優れた道具があったらいい。考えて。つるぎや銃が腕を広げたように、いつかは脚を広げる道具ができるはず。身体の差異が問題にならないようなルールや道具があればいい。あるいは……自分の身体を感じられなくなればいい。誰もがね……

ダーシーの手から力が抜ける。私は何も言わず首を振った。

ベースボール……、とダーシーは言った。……ずっと、あんな小さな乗馬場じゃなくて、大きいところでやりたかったんだ。軍隊に行ったらみんな野営地の外でやっててさ。楽しかった……

またできるよ。

ダーシーは微笑んだ。わかるでしょ。

ダーシー……

私はダーシーを抱きしめた。身体から力が抜けていくのがわかった。執事と医者がポーチに現れて、私たちを引き離した。母親が現れ、金切り声をあげて失神した。

しかしそのあとダーシーはあっさりと息を吹き返し学校へ戻っていき、カレッジを卒業したのちは女性参政権運動に参加した。流石に母校で、というわけにはいかなかったが、地元の別の大学で女性だけの野球チームを作り、長いこと監督を務めていた。

私は新聞を読んでいる。

一面はおとといから女性参政権の話で持ちきりだった。ダーシー、あなた、信じられる? アメリカのすべての州で、婦人が選挙に参加できるようになった。たったそれだけのことに六十年かかったなんて。

つづいて、オリンピックの試合結果。女性のスポーツはあのときからは信じられないくらい自由が認められ、まさにいまいくつかの競技でオリンピックに参加している。アントワープできのう女子の飛板飛込が行われ、アメリカからリギンズという若い女性が出場していた。どうやら、金メダルを獲得したらしい。

キャッチボールをしましょう、と言って、私は孫たちを庭に連れ出す。

みんなが口々に心配する。おばあちゃん、ボール投げられるの?

それも仕方ないことだろう。大戦がはじまってすぐに夫が亡くなった。従軍婦人の支援をしていたダーシーも逝ってしまった。私もふとした時に、いま自分が生きているのか死んでいるのかわからなくなる。

私はペンを取り出し、ボールの表面にメッセージを書いた。

「女性だってベースボールができる。他のすべてのスポーツと同じように。

1920年8月28日 E・B」

インクを朝の光に当てて乾かしてから、新聞記事の切り抜きでボールを包んだ。それから、ピッチングの構えを取り、おおきく振りかぶる。指から離れたボールはふらふらと進んだあと、出しぬけに風のなかへとさらわれていき、やがて見えなくなる。

どこまでも飛びなさい。寄宿学校にいるあなたのところまで。逆走して一周しても、許してくれる?