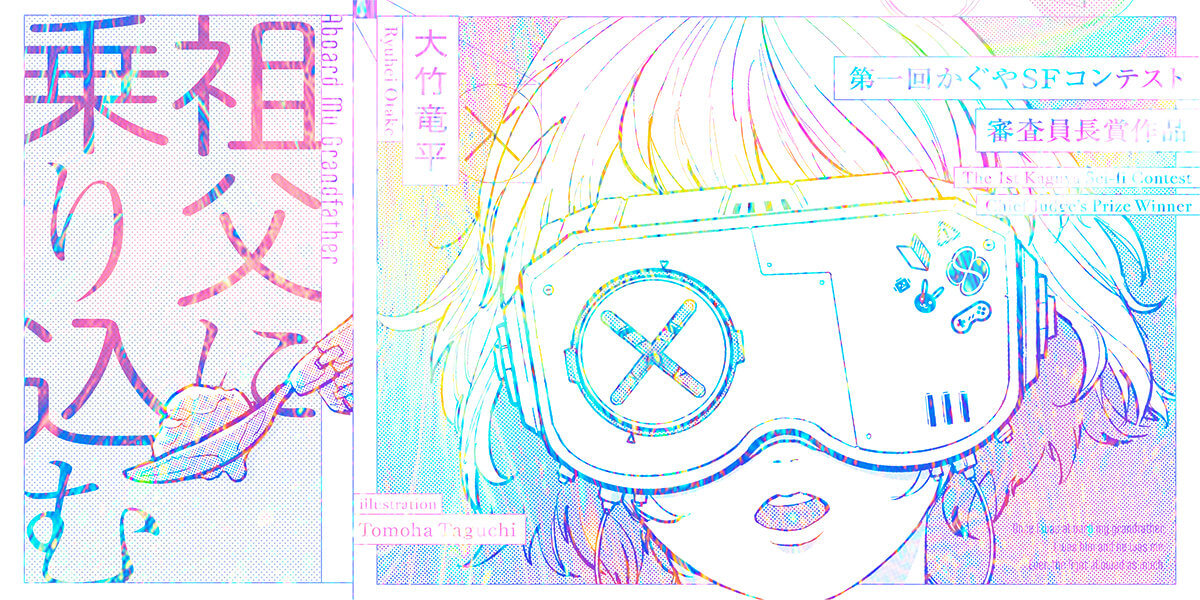

大竹竜平さんの「祖父に乗り込む」は、SFメディアVG+ (バゴプラ) が開催した第一回かぐやSFコンテストで橋本輝幸さんが推薦する審査員長賞を受賞した作品です。同コンテストでは、大賞に輝いた勝山海百合さんの「あれは真珠というものかしら」と審査員長賞に選ばれた大竹竜平さんの「祖父に乗り込む」が、副賞として英語と中国語へ翻訳されています。詳細はこちらから。

イラスト:田口ともは/装丁デザイン:大竹竜平

乗り込んでみれば、祖父は私で私は祖父だと光も認める。

言い出しっぺは祖父の方で、私の体をどうにか学校に運んでやろうと考えたのだ。ベッドにエンジンを取り付け教室のドアをぶち壊すこともできたし、なめらかなクォーツブロックで仮想空間に校舎を組み上げ私を連れ出すこともできたはずだ。それらを試そうともしなかったのが祖父の賢いところで、狂ったところでもあった。

手始めに祖父は自分の眼球を取り出してみせ、高性能のレンズに入れ替えてしまう。遠くなった耳に穴を開け、集音器をぶら下げた。脆くなった骨をセラミックに変えて、冷蔵庫を背負えるぐらいに足腰を鍛え上げた。自重で臓器がはみ出てしまわないように、丈夫な繊維で体を覆った。そうして出来上がった祖父の姿は鉄人と呼ぶにはハリボテじみて、老人と呼ぶには高性能すぎて見える。ゲーミングPCのパーツで組み上げた民芸品だと思って見れば私には理解はしやすい。

そんな偉大な祖父がベッドの前で仁王立ちするのを、神妙な顔で私は見上げた。

「ゲームだけでは体に悪いよ」

祖父の声帯はテルミンのように病室の空気を震わせる。

手渡された巨大なゴーグルと、血管のように回線が張りめぐらされた手袋を私は黙って装着してみる。ゴーグル越しの目に飛び込むのはベッドに腰掛けた青白い病人。つまり私だ。祖父の姿はどこかに消えて、自然と私は私に話しかけることになる。

「これで学校に行けるの?」

私の顎がこくんと頷く。

「出席の許可は出ているんだよ」

祖父の声が私の口から飛び出す不思議。

つまり私は今日から祖父の搭乗員で、コックピットはこの病室だ。手袋の不快感は節くれだった鋼鉄の指の振動で、ゴーグルの意外な軽さは祖父の禿げあがった頭部の頼りなさに他ならない。ガチャンガチャンと試しに足を前に動かす。私はベッドに横たわった私の周りを一周してみる。口を開いた間抜け顔。虹色に光るゴーグル。祖父が声も出さずに笑っているのだと、顔面の肉の運動で理解ができた。

※

リアルな学校というのはゲームの建物とはまるで違った。すべてのマテリアルが高精細で描写され、誰かが傷つけた壁の痛みはリロードされない。病室の壁とモニターに映る世界しか知らない私は情報量が消化できない。これが外の世界か。と城の地下で暮らす囚人じみた感想しか出てきやしない。ここでは平面で表示されないクラスメートがMbpsも気にせず校舎を三次元に動きまわる。自動で扉が現れ、無数の教室を紐付けた手摺りに目的地へと案内される。それが正しい学校のあり方らしい。流れるように自分の教室に滑り込むと、皆驚いた表情を一斉に私に向けた。不審者ではない。そう示したジェスチャーが間違っていたのだろうか。生徒たちは一目散に教室の角へ走って逃げた。

「朝陽波ヒカサです」

私は自分の声で自己紹介する。まばらな拍手がパチパチ聞こえた。壁のモニターに半立体で映し出された教師の横顔は少し険しい。フリーアドレスな教室らしく、私は自力で空席を見つけ授業を受けた。国語算数理科未来。疫学、人類学に、オンラインコミュニケーション。そういうものを全て私はベッドで学んだ。

リアルな授業はノイズが多く、私を悩ます。誰かが上履きを床に擦った音。前に座る生徒の寝癖が揺れる。流行りのインプランタブルデバイスの着信音がそこら中で鳴り響く。あと誰か弁当食ってるなってのが感覚でわかる。こんな空間で知識を身につけるなど至難の技だ。素直に感心してしまう。祖父も半世紀以上ぶりの空気に緊張が隠せないのか、指は終始ぷるぷる震える。何度目かのタブレットの誤操作で、思わず回答する意思を示してしまい教師が私の名前を呼んだ。

彼らの空気に馴染んできたのだろうか。生徒たちは落ち着いた様子で教壇に立つ私を見つめた。面妖な老人に怯えているだけにも見える。壁に直接、指で回答をなぞって記す。柔らかで張りのあるモニターは力加減がよくわからない。これは肉体を使って板書する人間に適した素材だというのが肉体を通してわかる。簡単な方程式をわざわざ時間をかけてカリグラフする意味はあるのか。私には良くわからない。それでもここではそれが普通だ。皆ご自慢の健康的な体を最大限利用して問いに答える。だから私も祖父のボディを見せびらかそうと力を込めた。

当然、鉄人の腕力は壁に穴を開ける。モニターが黄色く爆ぜた。

万雷の拍手と授業の中止を唱える教師の怒声に、私と祖父は不器用な笑顔で応えてみせる。

昼休みになると代わる代わる生徒が声をかけてきた。どう答えてやれば皆が喜ぶのか私にはよくわからない。オフラインのコミュニケーションは必修科目じゃなかったからだ。祖父の体に恐る恐る触れてみる者。授業を台無しにしたことを讃えてくる者。遠巻きから私を事細かに観察する者。録音する者。寸法を測る者。会話の隙間を縫って、祖父が持参した弁当を祖父の口へと注入してやる。一息ついたところで最後に声をかけてきたのがタマキという生徒だった。

タマキは顔が良かった。少なくとも私にとっては。髪は紫の混じった黒で、顔のパーツは全て大きく、表情は読み取りやすい。それが魅力だと祖父の眼球越しでも良くわかるのだ。手足が長く太く、声も大きい。健康的な肉体は祖父のそれとは違った質で強靭そうだ。私のベッドで眠ってみたら足と頭がはみ出るだろうと迷妄が過って消える。同い年でこんなにも違うものかと少し戸惑う。祖父の名前を尋ねてきたのはタマキが最初だ。教えてやると、玩具みたいに手を振り笑った。授業の倍のスピードで昼休みの時間は過ぎる。

「光男は甘いもの好き?」

チャイムと同時にタマキは最後に一言残して席に戻った。

それが放課後のお茶の誘いだなんて私にわかるわけがないだろう。

※

初めての学校がおそらく無事に終わり、昇降口で不器用に靴を履き替えていると、タマキが慌てた様子で走ってやってきた。アイスかラーメンどちらが好きかと尋ねてくるので、祖父の口に入れやすいのはアイスだと答えてやった。

授業中に雨が降ったらしく、プラスチックの道は青く輝く。工業地帯の汚れた空気も雨粒に流され少しはマシに感じる。祖父の体が朝より軽くなっただけな気もする。タマキは何度も歩いてきた道なのだろうか。たわいもない会話を一度も途切らすことなく、複雑な路地を器用に進んだ。

クラスメートの後ろ姿を見て、放課後というのは要するに学舎から寝床へ向かうための無軌道な移動時間だと理解が追いつく。ゴールは決まっているが無限にルートを屈折させる。自販機に立ち止まってみたり、水たまりを飛び越えたり、瓦礫の灰猫に餌をやったり。そういう偶然の連続を私は知らない。出された食事を順に飲み込み、決まった時間に薬をもらう。眠くなる前に灯りが消えて、いつもの病室で目覚めて生きる。自由が奪われているとは思わない。ただ無邪気には屈折できない。貧弱な肉体を呪うことはないが、完璧な肉体を夢見る夜はある。祖父の狂気はそこから生まれた。

※

「光男は話さないの?」

巨大なパフェと抹茶アイスを挟んでタマキが尋ねた。

「そういえば今日は話さない」

溶けた分だけ緑の氷菓をすくって舐める。

大して興味のないそぶりで、タマキは黙々と生クリームの高さを減らし続ける。祖父が学校で一言も話さないのは私のためだ。そんなことはわかりきってる。祖父が私に与えたかったのは強靭なこの肉体で、老人の格言ではない。だから大好きな抹茶アイスを、私は慎重に口に運んでやることに集中すべきだ。

はちゃめちゃに改造した体を現代医学も工学だって許してくれない。祖父との共同作業が最初で最後の可能性は甚だ高い。私みたいに外に出られない子はごまんといるが、祖父みたいな人間は一人しかいない。だから私は生まれた時代が悪かったのだと、そんな泣き言この先言わない。現代。現実。今この瞬間は。本当はどこなんだろうか。清潔なシーツの質感そのものか。喫茶店の埃っぽい座面に流れる黄昏なのか。砂糖の甘味を私は感じないが、緑の色彩は同じ瞳に映り続ける。

黙ってしまった私をタマキが心配そうに見つめている。揺れる水面のような瞳と瞼の運動に言葉を失う。顔の彫りが昼間より深く感じるのは窓から差し込む西日のせいだ。外を通り過ぎる人たちは仲の良い老人と孫に見えるのだろうか。もしもあなたと同じ丈夫な肉体だったら、同じ制服を着て、私はスカートの皺を気にして腰かけるのだろうね。なんて言わない。だから目に止まった疑問を口ばしるしかない。窓から見える水たまりを指差し聞いた。

「どうして虹色に輝いて見えると思う?」

そんなこと考えていたのかって、タマキは笑う。確かシャボン玉と同じ理屈だってことは知ってるよ。そんなことは授業でやらない。だから放課後に寄り道するんだって答えてくれた。なんだか私は感謝の言葉を伝えたくなる。きっとそれは正確な表現で伝えられない。それでも何か言うべきなのだと口が開いた。

「太陽光線が油面に当たると、そこで光は二つに分かれる。

水との光路差の分だけ二つの波は干渉するのだ」

だから虹色に輝くんだ。って祖父は最後に教えてくれた。

それ以来、私は祖父の声を聞くことはない。

四つの眼球はとらえた像を滲んで見せる。光が自分自身としか干渉しないのならば、私も祖父とは干渉できない。我々は等しく同じ時間を共有できないし、同じ場所で暮らせはしない。ただひとつの光に照らされている間だけは、水面の油が色付いて見せるだけだ。同じ瞬間のこの時だけは、誰が見てもいつまでも七色に光って見えていたはず。

第一回かぐやSFコンテスト大賞受賞作品

勝山海百合「あれは真珠というものかしら」